新生rhythmagicのアルバム『rhythmagic moon』が完成しました。rhythmagicは2002〜3年にセカンド・アルバム(以後、黄盤と呼びます)の製作を試みましたが結局まとまらずに頓挫したのです。その経緯もあってメンバーの脱退もあり、ヴォーカリストとのコラボレーションというrhythmagicの当初のコンセプトも揺らいでいきました。結果として王道バンド形態というスタイルで再起をかけて作り上げたのがこのアルバムです。

いわゆる新生rhythmagicの核となったのは北村とヴォーカリスト・ぢゅんのコラボレーションであります。そこに北村とは10年以上の付き合いとなるドラマー・小林智也も加わり、黄金メンバーが再結集していくことになりました。またSweep/addで活躍中のベーシスト・加藤大典氏のサポートも得ることができ、2003年10月以後、新生rhythmagicは一気にその結束を固めていきます。と同時に年内にベスト・アルバム的な作品を作ろうということになったんです。

内容的には「オールウェイズ」「バスストップ」といった新曲を含みつつも、ぢゅんちゃんや智也君たちが以前やっていたEngine

Smileの初期の代表曲を網羅した仕上がりです(初期のEngine Smileの楽曲の多くは北村が書いたものでした)。またレコーディングにあたり考えたのは荒削りでも勢いのある音でした。オーヴァーダヴィング/パンチインアウトなどは極力抑えています。智也君のドラムは自身のセットであるヤマハ・メイプル・カスタムに神保彰シグネイチャー・スネア、さらにこのタイミングで入手したジルジャンのシンバル類も使用しています。加藤さんは愛用のフェンダー・ジャズ・ベース1本で、そして北村も2003年12月に入り新たに購入したエピフォン・カジノ1本で演奏しました。シンセや打ち込み機材を除けばこれらが使用楽器のすべてです。本来ギター録りならばクリーントーン、歪み、エフェクト・サウンドなどは別個に録ってまとめるのが北村の手法でしたが、今回はソロなどを除けばすべてが一発録りにこだわっています。

また「ジェシカ」に関しては2004年発売予定の完成盤アルバム『Complete rhythmagic moon』の予告編となっており、ドラム、ベース、ギターを一発録りしています。しかもその一発録りを2チャンネルで録りまとめました。そのうえでギター・ソロやハンド・クラップ、歌録りなどを重ねてはいますが、一発録りならではの独特の緊張感とノリが出ているような気がしませんか? 演奏する側は実にハードなレコーディングとなりましたが、『Complete

rhythmagic moon』はこうした一発録りの手法をメインにしたものとなります。収録曲は大きくダブるのですが、ぜひ今回の『rhythmagic

moon』と聴き比べて欲しいんですね。

バンドとしての肉体性と一体感、勢い…ある種これまでのrhythmagicとは裏腹の要素こそが今後こだわっていく趣向性やコンセプトだと言えると思います。

1.オールウェイズ 北村和孝・作詩・作曲

タフなギター・リフからアルバムは幕を開けます。が、実はこのギター・リフ、間違えています(^^;)。「間違えているけれど、いいか」っていうんじゃなくて、単純に気づかなかったのです。何しろハードなレコーディング・スケジュールだったものなぁ…(遠い目)。『Complete

rhythmagic moon』ではばっちり弾き直しますのでお許しを。いやぁ、加藤さんとぢゅんちゃんに突っ込まれるまで全然気づかなかったのです。反省。

「Penguin Smile」にも通じる智也君お得意のサンバ・ドラム・パターン、加藤さんのゴリゴリのスラップ・プレイなど、すべてお任せで僕は口を挟んでいません。シンセ・プレイや打ち込みなど全体的な構成を決めたのは僕ですが、そのうえでのリズム隊の自由な暴れまくりっぷりがなんとも素晴らしい。ギター録りは最後の作業だったんですが、このリズムに引っ張られるかのようにカッティング・パターンも決まっていきました。ギター・ソロの展開部分のベース・プレイは加藤さんも弾いていて楽しかったんだそうです。ちなみにギター・ソロには相変わらず自信はなく(苦笑)、むしろ聴いて欲しいのはソロのバッキングの高速カッティングだったりします(笑)。

わりとソフトかつキュートな明朗なトーンがぢゅんちゃんのイメージだったりすると思うんですが、この曲では意図的にミスマッチを狙っています。陰りのあるトーンと言いましょうか? 彼女が以前にやっていたP.P.Panicなどでは特別に驚くべき点ではないようなんですが、明らかにEngine

Smile以後はマイナー・チューンはフィーチャーされていませんでした。そういった新境地へトライするというのも新生rhythmagicのテーマでもあります。この曲が今回1曲目になったのも決意表明みたいなものですね。(ちなみに『Complete

rhythmagic moon』では曲順が変わります。)

これまでと違ったパワフルで尖った歌にしようとぢゅんちゃんもいろいろ試行錯誤したようです。実際歌録りはいちばん時間がかかりました。しかもこの曲だけ実はハンドマイクで歌っていたりします(!)。おかげでほかの曲とは一風変わった感じの歌が録れたんですけれど、パワフルになった分、歌録りするとすぐに音が割れ気味になっちゃってなかなか録音レベルには苦労しました。その点では全然満足いっていないし、問題は改善されていなかったりします。『Complete

rhythmagic moon』ではベストな歌録りに再トライしたいですね。もっとも僕はこのぢゅんちゃんの歌が凄く新鮮で気に入っているわけなんですけれど。

と、マイナス要因も書きましたけれど、ほとんどリハーサルもしていないというのに、よくレコーディングまで漕ぎ着けたものです(これが本音)。本当にメンバーのフットワークの軽さと演奏技術には驚かされました。

2.桜並木 ぢゅん・作詩 北村和孝・作曲

ALPINE BLUE MOTOR BIKE以後、rhythmagicの歴代ヴォーカリストによって歌い継がれている「Crawl

Girl」の最新版です。marmに続きぢゅんちゃんが新たに日本語詩で歌詩を書いていますが、「Crawl Girl」以外のタイトルが付いたのはこれがはじめてのことです。そして「Crawl

Girl」は永らくALPINE BLUE MOTOR BIKE〜rhythmagicの看板曲でありましたが、「桜並木」はEngine

Smileの看板曲でもあったようです。

頓挫したrhythmagicの黄盤の際にもEngine Smileがレコーディングしているんですが、その際は同期は使用しませんでした。僕のオケを聴いてもらいながらまず智也君のドラム録りをしたのですが、その後は智也君のドラムだけを聴いて録り重ねていったのです。ですので今回のシンセ・サウンドに関しては基本的にrhythmagicの1st(以後、青盤と呼びます)と同じデータとなっています。

加藤さんのベースはスケジュールない中でギリギリで録っていただきましたが、2、3回流して弾いてもらっただけの、ぶっつけ本番のレコーディングでした。それでこれだけ弾けちゃうんだから見事なものです。以前のEngine

Smileのテイクとは違うものにしないとなぁ〜というのがありましたが、聴き比べるとまったく別のものになっていて面白いのです。たとえばEngine

Smileではギター・ソロのメロディが変えられてしまっていたので、あえてそこは戻してみたりもしています。僕からするとどちらも当然想い入れがあるわけですし、その辺も聴きどころですね。

3.停留所 北村和孝・作詩・作曲

今でこそお馴染みの曲になっている「停留所」ですが、作ったときはあんまりリアクションのない曲でした。ALPINE BLUE

MOTOR BIKEの「Crawl Girl」だったり、

nao rhythmagicの「ラヴリータ」だったり、rosie☆lovemodeの「恋のうた」だったり、だいたい看板曲っていうのは最初にできあがるものなんですが、Engine

Smileはその核になる曲というのを僕は作れなかったんですね。ちなみに僕のなかで“ようやくできた!”と手応えがあったのは「愛はいそがしい」です。しかし、この曲もリアクションがいまひとつでしたが(この曲については後で改めて書きます)。つまりEngine

Smileっていうのは僕にとっていちばん曲が作れなかったバンドだったんですね。事実、ALPINE BLUE MOTOR BIKEをやるとなると、すぐさま「Clarish」って曲が作れたりしたものですから、僕にとってはEngine

Smileというのは脱退するまで本当にトラウマのようなバンドでした。脱退してから湯水のようにぢゅんちゃん用の曲が沸き上がってきたというのはなんとも皮肉なものです。

ところで3コードで歌詩も曲も単純な「停留所」ですが、ライヴで演奏されてゆくうちにお馴染みの曲となっていきました。サビが♪蛙のバスで片想い〜と聴こえるようで、そっち方面で勘違いされてお馴染みになっていったというエピソードもあります。とにかく可愛い曲だって認識されればOKな曲なんですけれどね。

またこの時期、僕はとりわけ大滝詠一のナイアガラ・レーベルにハマっていて、この頃作った曲はすべてその大きな影響下にありました。ブリッジのキメなどは実際に大滝詠一の引用だったりします。そうしたパロディに気づいてくれて、後々に声をかけてくれたのがSweep/addの加藤大典さんでした。つまりこの曲は僕と加藤さんを出逢わせてくれたきっかけの曲でもあるのです。

「停留所」も黄盤の際にEngine Smileでレコーディングしています。その際もキーボード類は手弾きでした。今回の「停留所」は前述の「桜並木」同様にもともとの僕の打ち込みのデータを採用しています。ですのでEngine

Smileとはまた違う仕上がりになっているのは言うまでもありません。

4.バスストップ 北村和孝・作詩・作曲

ぢゅんちゃん言うところのバス・シリーズ第2弾で「停留所」の姉妹編です。ところでEngine Smileのほかのメンバーは大滝詠一のことをよく知りませんでした。ですからパロディだったブリッジのキメなどは“音楽的におかしい”という理由でバンド・アレンジではボツられたものです。リスペクトでパロディなんだから、“音楽的におかしい”ものでも僕なんかはOKだと思うんですが、その辺は理解してもらえなかったんですね。「バスストップ」はその辺りのリヴェンジ版なんです。加藤さんが支持してくれたおかげでスムーズにリヴェンジできて嬉しかったな(笑)。

「オールウェイズ」と並び新生rhythmagicの新曲なわけですが、姉妹編ということでわざとアレンジを似せていたりするもので、ほかのメンバーは演奏しているとどっちがどっちなんだか混乱することが多いようです(笑)。あと歌詩とかもなんだかよくわからなくなって、ぢゅんちゃんと僕とで別々の歌詩を歌ってしまうことも多々あります(笑)。

「停留所」が極めてシンプルなギター・ポップ・アレンジだったので、「バス・ストップ」のほうはシンセ・アレンジ中心でまとめました。歌詩が「停留所」よりもポジティヴなので、ぢゅんちゃんは「バスストップ」のほうが好きなんだそうです。

5.TWIN 北村和孝・作詩・作曲

失笑を買う北村とぢゅんちゃんによるデュエット・ナンバー(笑)。ライヴでもレコーディングでもこんなに照れる曲はないですね(大笑)。この曲を作ったのはEngine

Smile脱退時でした。その際はすでにバンドで演奏できる状態ではなくて、僕とぢゅんちゃんのデュオでこの曲を演奏したのです。もともとはrhythmagicがイヴェントを企画するなかで、競演陣の男性ヴォーカリストを呼び入れてぢゅんちゃんとデュエットさせたら面白いのでは?というアイディアから作った曲でした。平松愛理がアルバムで松尾清憲やスターダスト・レビューの根本要とデュエットしていたりしていて、そういうものを自分でも演りたかったんだと思います。

この曲はミスで本来はカットするはずのシンセ・ベースが鳴ってしまっているんですが、加藤さんの生ベースとなんとも微妙なコンビネーションを発揮していてまさに棚からボタ餅な効果なのでした。『Complete

rhythmagic moon』ではリズムを生に差し換えてみようかなと思っているんですが、これはこれで結構面白いですよね。

6.ジェシカ MEGU・作詩 北村和孝・作曲

青盤にも収録されているALPINE BLUE MOTOR BIKEの代表曲のセルフ・カヴァーです。10月12日のライヴの際にオリジナル・ヴォーカリストのMEGUちゃんとぢゅんちゃんのツイン・ヴォーカルで演奏するという企画をやりましたが、あれもなかなか面白い試みでした。楽曲的にはバス・シリーズ同様に3コードのシンプルな曲なもので、セッションする際にはプレイしやすい曲と言えます。

この曲は、ドラム、ベース、ギターを1発録りしたんです。しかも機材の関係もあって男らしく2ch録り! あとあと各楽器のバランスをまったくいじれないというかなりリスキーなレコーディングでありました。これがなかなかハードな体験で、この曲1曲録るのに2時間以上プレイしたはずです(笑)。最後のほうはカッティングで手が痺れてピックを落としてしまうほどでした。が、しかし、一発録りならではの緊張感というのは明らかに音にも出るもので、ほかの音源のようにクリアには録れていませんが、このテイクならではの勢いというのが面白いですね。精神力も体力も集中力も限界にまで強いられましたが、「面白いからまたやろう!」と盛り上がったりもしました。『Complete

rhythmagic moon』はこの線でやろうと思っているんです。

同時にバラ録りテイクの「ジェシカ」も録っており、そっちのテイクはドラム録りを残すのみです。つまり『Complete rhythmagic

moon』用にわざとこの曲だけ入れ替えてみたという(笑)。さらに大サビの歌詩で♪見つめすぎたてのひらにも〜という部分があるのですが、もともとMEGUちゃんからいただいた歌詩が誤植していたのをわざわざパロディにして♪見つけすぎたてのひらにも〜とぢゅんちゃんに歌ってもらいました。つまりわざと歌詩を間違えてもらった(笑)。この辺は本当に遊び心なんですが、MEGUちゃんは笑ってくれていると思います(笑)。

7.Penguin Smile 北村和孝・ぢゅん・作詩 北村和孝・作曲

Engine Smileが「Engine Smile」というタイトルで演奏していた曲ですが、今回タイトルを「Penguin

Smile」に改めました。rhythmagicが♪Engine Smile〜と歌っているのは変だものね。もともと僕がかなり恥ずかしい歌詩を書いていたもので、歌詩はぢゅんちゃんが大幅に書き直しております。もともとのフレーズは微妙に何ケ所か残っている程度かな? もはやほとんどぢゅんちゃんの歌詩と思っていただいても問題ないくらいです。

この曲はいよいよ時間が足りなくなってギターは自宅でアンプ・シミュレーターで録りました。でもクリーントーンの音はこの曲がいちばんしっくり来るんですね。左右ダブルで弾いた効果も大きいのでしょうが、アンプ録りをテーマに録り進めてきた割にはなんとも情けない結末であります。

この曲もほとんど合わせないままにぶっつけ本番レコーディングって感じでしたが、智也君と加藤さんのリズム隊はかなり良いコンビネーションです。智也君お得意のサンバ・リズムのようなリズム・パターンも聴きところですけれど、やはり圧巻なのは♪Say

Hello〜の後のドラム・ソロでしょうね。

8.パンジー 北村和孝・作詩・作曲

黄盤では伊藤聖一のアコースティック・ギターとぢゅんちゃんのヴォーカルのみでレコーディングされたバラード。青盤に収録されている「デイジー」という曲の姉妹編です。ちなみにもう1曲、「エレジー」という完結編の曲もあります。

黄色このシンセ・アレンジはもともと僕が作り上げたものなんですが、これをかたちにするのは非常に難関でありました。Engine

Smileでも一度だけライヴでバンド・アレンジでプレイしたことがありましたが、なかなかしっくりくる演奏ができなかったのです。というのも、頭2拍分食う譜割がリズム隊にはなんとも奇妙に感じることがあるらしくて、かつては智也君を随分と悩ませたものです。そんな経緯もあり、バンド・ヴァージョンは永らく頓挫していました。また「デイジー」もギター1本だったし(実はこの曲にもシンセ・アレンジをほどこしたヴァージョンがあります。これまたライヴで披露したことはありましたがやはりかたちになっていません。)、「パンジー」もアコギ1本がいちばんなのかなっていうのが周囲にはあったと思いますね。

この曲ではベースが2本入っています。通常のベース・パートに加えて、イントロのメロディもベースが奏でているのです。しかも加藤さんにはレコーディング時にいきなり口頭で説明して弾いてもらいました(笑)。最初は“ベース2本鳴って大丈夫かな?”と不安そうでしたが、プレイバックしたのを聴いて「なるほどねぇ〜」と言ってくれましたね。仕上がりは本人も気に入ってくれているんじゃないかな? 次にレコーディングする際は智也君にドラム叩いてもらおうと思っています。

重複しますけれど本当に難産な曲であり、ツイン・ベースのアレンジでのレコーディングもEngine Smileのときに志したことがあるのでどこかにデータは残っているはずです。そのほかにもいくつもテイクを録っていて、ぢゅんちゃんには何百回と歌録りをしてもらった曲であります。いわゆる未発表テイクがいちばん多い曲だと思いますね。黄盤のアコギ1本ヴァージョン、そして今回の打ち込みヴァージョン、さらに次回のバンド・ヴァージョンでようやく「パンジー」も決着つけられるかな?

9.愛はいそがしい 北村和孝・ぢゅん・作詩 北村和孝・作曲

この曲は「Crawl Girl」〜「ミムジィ・ラース」〜「ベイビィ・フェイス」(未発表)に続くまさに北村の王道の曲と言えますね。ようはサビの後にさらに大サビがくる二度美味しいパターンと言いますか。さらにこの後に「Stars」って曲が続くんですけれど、この手の曲ができるときはソングライターとして本当に調子の良い時期です。そういった意味ではこのパターンの発想で作れるかどうかが自分のなかでのバロメーターにもなります。

さらにこの曲はEPOのヒット曲「う・ふ・ふ・ふ」のパロディでもあります。もっとも出だしの♪恋して〜のところを聴いてもらえれば一目瞭然なんですが(笑)、さらに全体的なアレンジはLip

glossの「Pretty Boy Hunter」の影響をもろに受けています。ですから僕の曲では珍しくウニョニョ・シンセが鳴っていたりするんですね。

「愛はいそがしい」は完全に歌詩のコンセプト先行でした。“Love is Busy 愛はいそがしい”というフレーズが浮かんで「これは行ける!」と思ったのですね。さらに同時期、「星屑のティアラ」という曲も作っていて、これもやはりコンセプト先行で楽曲の候補がいくつもありました。コンセプトが固まるとメロディなんていくらでも浮かんでくるものなんです。

ところで当時僕はrosie☆lovemodeとEngine Smileを同時進行でやっていたもので、ここでちょっとした悪戯心を発揮させました。本来「愛はいそがしい」はrosie☆lovemode用に作ったんですね。そして「星屑のティアラ」は実はEngine

Smile用でした。もっとも「星屑のティアラ」は仮にEngine Smileで演奏していたら歌詩は代わっていたでしょうが…キーボードレスのバンド・アレンジでも対応できるようにシンプルなアレンジにしていたのです。さて前述の悪戯心ってやつなんですが、わざとEngine

Smileに「愛はいそがしい」を持っていって、rosie☆lovemodeに「星屑のティアラ」を持っていったんですね。悪戯心ですので特にそこに理由はありません。現にはじめてぢゅんちゃんに「愛はいそがしい」を聴かせたときは、「この曲はロージーのほうが合うと思うよ」って言われました(笑)。ようは「愛はいそがしい」も「星屑のティアラ」も自信作と言えるものができた自負があったわけですね。

しかし、スタジオで聴かせたところ、当時のEngine Smileのメンバーには不評。とはいえ、ライヴまで日時もないしほかの曲もないのでとなし崩してきにやることになった経緯を僕はおぼえています。というか、かなり根に持っています(笑)。歌詩も曲もアレンジも…当時のEngine

Smileが求めるものとは明らかに違ったわけです。人間関係的にもギクシャクしていたこともあり、なんとも厳しいリアクションでありました。「星屑のティアラ」を素直に持っていっていればまた違う運命が切り開けていたかも知れませんが(北村的にここはそのとき、歴史は動いたって感じ)、これ以後、Engine

Smileのソングライティングに関しては完全に自信を失うことになります。さらに黄盤の無理なレコーディング・スケジュール、そして失敗。伊藤聖一と確執も決定的なものとなり、北村はEngine

Smileを脱退するわけです。

とはいえ、「愛はいそがしい」は僕にとって自信作なのは代わりません。こだわりがあるだけにその後に新生Engine Smileが演奏しているのを観ていても全然しっくりきませんでしたね。その辺り、みなさんが求める「愛はいそがしい」と食い違いを感じています。ただソングライターとして、そもそも頭にあった音世界は今回のヴァージョンなんです。

2003年9月、rhythmagicを再起させるに辺り、まず僕とぢゅんちゃんが取り組んだのがこの「愛はいそがしい」です。ぢゅんちゃんもシンセ・アレンジをほどこした「愛はいそがしい」に想い入れがあったことも追い風となり、まずはふたりでレコーディングすることになります。そして仕上がったのがこれです。この音源は2003年10月12日に渋谷クラブエイジアPで開催された『rhythmagic

presents POP IND'S Series1』の際に、先着50名分に製作されたV.A.盤に収録されました。2人で録った「愛はいそがしい」も手応えはあったのですが、さらにそこに智也君が加わることになって、さらに「愛はいそがしい」は僕のなかの決定版になったのです。

極めつけは加藤さんのベース・プレイでした。渋谷クラブエイジアPのライヴ・サポートでも見事なベース・プレイを聴かせてくれましたが、レコーディングではさらに一歩押し進めたなんともアグレッシヴなベース・プレイ! 後半なんてほとんどベース・ソロさながらのハイテンションなんですが、このプレイに智也君のドラミングはかなり誘発されたはずです。以後、リハーサルなどでもこの曲をいちばん最初にプレイすると気持ちが乗ってくるようになりました。

周囲の反応は相変わらず鈍く、この曲よりも加藤さんの作った「SUNDAY」聴きたさに観に来てくれていることはわかっているんですが(笑)、新生rhythmagicにとってまず聴かせたいのはこの「愛はいそがしい」なんです。『rhythmagic

moon』に関しては新曲「オールウェイズ」ではじまり、「愛はいそがしい」で幕を閉じるというのは決まっていました。

10.桜並木 Remix by The

Moratriums ぢゅん・作詩 北村和孝・作曲

ボーナス・トラックは「桜並木」のリミックスです。これはまず智也君のドラム・トラックがすべてです。この歪んだドラムの音はもともとのテイクを加工したものではなくて、誤ってエフェクトをかけて録ってしまったドラムの音なんです。つまり2曲目の「桜並木」とこの曲ではドラムのテイクが違うわけですね。録音失敗したときはみんな青ざめたものですが、そこは智也君、「これはこれで面白い音だねぇ〜」と笑ってくれてホッ(笑)。せっかく録れたんだし、リミックス・ヴァージョンに仕立て上げたというのが経緯です。

ドラムに合わせて加藤さんのベースを前面に押し上げて、2曲目では使用していないシンセのデータを使って作り上げたのが僕の仕事。リミックスしているモラトリアムズというのは北村とマスタリングを担当してくれた、impact

disc 松本伊織とのチームです。僕の作ったトラックをもとにして彼にお願いしたのは、パジャパディのきぃこちゃんの“びゅー”コーラスを貼付けてもらうこと。この“びゅー”コーラスっていうのは、松本伊織がパジャパディの「difference」をリミックスした際に作った素材なんですが、ようはそれとリンクさせてパロディにしようというアイディアです。断られたら嫌なので本人たちには事後承諾のかたちで進めましたが(笑)、僕らにかなりの衝撃を与えたパジャパディへのリスペクトの気持ちですね。さらに松本伊織には少々フィルター処理をいぢってもらっています。処理が終わると、バウン!という加藤さんのベースが鳴るという(笑)。まぁ、お遊びですね。

rhythmagicのアルバムのそもそものコンセプトは、ティンパンアレイのように様々なヴォーカリストやソングライターに参加してもらった、オムニバス盤的なオリジナル・アルバムを作ることでした。それを実践できたのが2001年6月1日にリリースした青盤であり、挫折したのが2003年に出るはずだった黄盤です。さらに同様のコンセプトで赤盤まで作って、黒盤でベストというのが計画だったのですが…現在では頓挫したかたちになっています。折をみてこれもまた復活させるとは思うんですが。

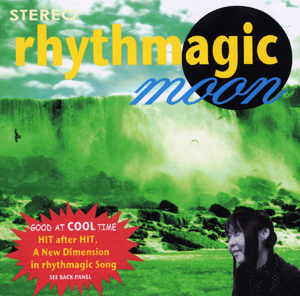

※黄盤が頓挫したことで、僕がまるでその存在をなかったことにしているかのように誤解しているひとがいるようですがそうではありません。黄盤はいつか必ずリターン・マッチしなければいけないアルバムですが、今はそれができる状況じゃないんですね。人間関係的にも、マインド面でも、技術面でも、ね。

『rhythmagic moon』はrhythmagicのもうひとつのセカンド・アルバムです。メンバー固定のバンド形態として再起したrhythmagicによるもうひとつのベクトルというか。このベクトルのために引用したのがナイアガラ・レーベルであり、ジャケットをパロディにした『Niagara

Moon』なんです。『Niagara Moon』は大滝詠一のソロ作品としても2枚目であり、ナイアガラ・レーベルとしての『Niagara

Moon』はシュガーベイブの『ソングス』に続く2枚目。アルバム・タイトルが『rhythmagic moon』なのはその辺りの意味合いが含まれているのです。

もっとも新生rhythmagicとしてはファースト・アルバムであることに間違いはないんですけれどね。そしてこの『rhythmagic

moon』は、『Complete rhythmagic moon』という完成盤で完結することになります。当初春に出す予定でしたが、リリースは伸ばそうかなって気になっています。まずはもっと多くのひとに『rhythmagic

moon』を聴いてもらって、それからだと思っているんですね。

とはいえ、春には新曲をパッケージした作品を必ずや出しますので、それまでぜひこの『rhythmagic moon』を愛聴してやってください。

2004/2/10 北村和孝